El pueblo Barí: los hijos del Catatumbo

Entre lo más profundo de las montañas del Catatumbo se encuentra la comunidad de Ichirrindacaira pertenecientes al pueblo Barí. Es un caserío pequeño con aproximadamente 12 casas, dos bohíos (casa de sabiduría) y una pequeña casa donde queda ubicada la escuela. En esta región del municipio del Carmen en el departamento de Norte de Santander en medio de árboles y atardeceres de colores, vive esta comunidad que conserva sus tradiciones, lejos del hombre blanco o “Lavadó” (persona no indígena) como ellos lo llaman en su lengua ancestral.

Actualmente habitan 25 comunidades que se localizan en cinco municipios como el Carmen, Convención, Teorama, Tibú, el Tarra, Tibú resguardo Catalaura-La Gabarra que conforman la región del Catatumbo, y que se agrupan en dos resguardos; el Motilón-Barí y el Catalaura-La Gabarra.

En sus casas, construidas sobre la meseta de las montañas los niños, jóvenes, adultos y sabios dedican sus vidas a la labor del campo, a la caza, a la pesca a la protección del territorio, a la conservación de sus usos y costumbres y su lengua ancestral; el Bari-ara, que representa el significado de su relación con la naturaleza y todo lo que ella contiene, orientado por los consejos de Sabaseba, el creador del pueblo Barí.

Su cultura es su vida misma, representada en sus costumbres, los valores y creencias espirituales que son muy arraigadas en su entorno “nosotros los Barí respetamos mucho nuestra Ley de Origen y todo lo que tiene que ver con el territorio, razón por la cual, cuando cae la tarde, ningún Barí habla sobre lo espiritual, porque si lo hacen caería sobre la comunidad alguna enfermedad”, comentó Oswaldo Aquerdora perteneciente al pueblo Barí.

El respeto por sus ancestros recae justamente porque fueron estos quienes ayudaron al pueblo Barí a resistir contra los invasores en los años 1905 en adelante, cuando “el General Virgilio Barco Martínez, gobernador de la provincia de Cúcuta, firmó un contrato con el presidente Rafael Reyes para usar 200 mil hectáreas de tierras “baldías” ubicadas en la región del Catatumbo, en los actuales municipios de Tibú y El Tarra, para el desarrollo de expediciones y explotaciones de hidrocarburos” según lo documentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Estas tierras ancestralmente siempre pertenecieron al Pueblo Bari, llamados despectivamente como Motilones, pero a raíz de la firma del contrato para exploración de petróleo, este pueblo sufrió un exterminio que redujo su población en un 80 % y fue despojada del 70 % de su territorio ancestral desde el inicio de la exploración y explotación por parte de las empresas petroleras.

De este exterminio, el sabio Bachibari Ashididira Aridjiquera, recordó el horror que vivió su pueblo, pues fueron muchas formas o métodos de violencia que se ejercieron para acabar con los Barí, métodos que iban desde la instalación de cercas de alambre electrificadas, cacerías o asesinato con armas de fuego, quema de sus Bohios en ocasiones ocupados, violencia sexual contra niñas y mujeres; así como el envenenamiento de la comida.

Además, aparte de sufrir el exterminio por parte de las petroleras, el pueblo también fue exterminado por el proceso de evangelización como lo recordó el sabio Bachibari quien contó que “las monjas y los misioneros, fueron responsables de la muerte de muchos miembros de la comunidad, especialmente de adultos que se negaban a ser evangelizados y los que se oponían eran envenenados”.

Para salvaguardar sus vidas, algunos se introducían en lo más profundo de la selva, otros luchaban con arcos y flechas para así resistir ante la destrucción, ocupación e invasión de sus territorios ancestrales, pues la resistencia no solo era a favor de la vida sino también por la protección de la naturaleza y de todas las especies que la habitaban, de su mundo, de su Ley de Origen que les permitía vivir en armonía en su Ishtana, el territorio ancestral Barí.

Para los años noventa el conflicto armado fue otro factor que afectó al pueblo Barí debido a la llegada de los primeros grupos armados a este territorio indígena, entre los que estaban el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes llegaron a estas tierras, puesto que el Catatumbo y Norte de Santander, representaban un territorio estratégico para el narcotráfico, la siembra de hoja de coca y por el acceso a la frontera con Venezuela.

Para hacerle frente al conflicto se agruparon en la asociación Ñatubaiyibarí (Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí), que representa a 23 comunidades como un mecanismo de reconocimiento legal necesario para poder convertirse en un interlocutor legítimo ante el Estado y la sociedad occidental en lo que respecta a la concepción y protección del territorio y por otro lado, para hacer la debidas exigencias ante el Estado es su proceso propio de reconstrucción de memoria ancestral fuera enfocado en comprender los daños causados por las dinámicas del conflicto armado y las acciones de misiones religiosas, la explotación petrolera y la colonización campesina sobre su pueblo.

Los Barí conocidos y reconocidos como un pueblo guerrero, aún continúan su lucha por mantener viva sus tradiciones y por mantener viva esa memoria histórica en defensa de su territorio, es por ello, que siempre traen a colación cómo lograron sobrevivir a los atropellos de los invasores e incluso del mismo Estado. Para así reivindicar su autonomía y que la población en general entienda el derecho que tienen como pueblo ancestral.

Artículo tomado de: https://www.radionacional.co/cultura/tradiciones/el-pueblo-bari-los-hijos-del-catatumbo

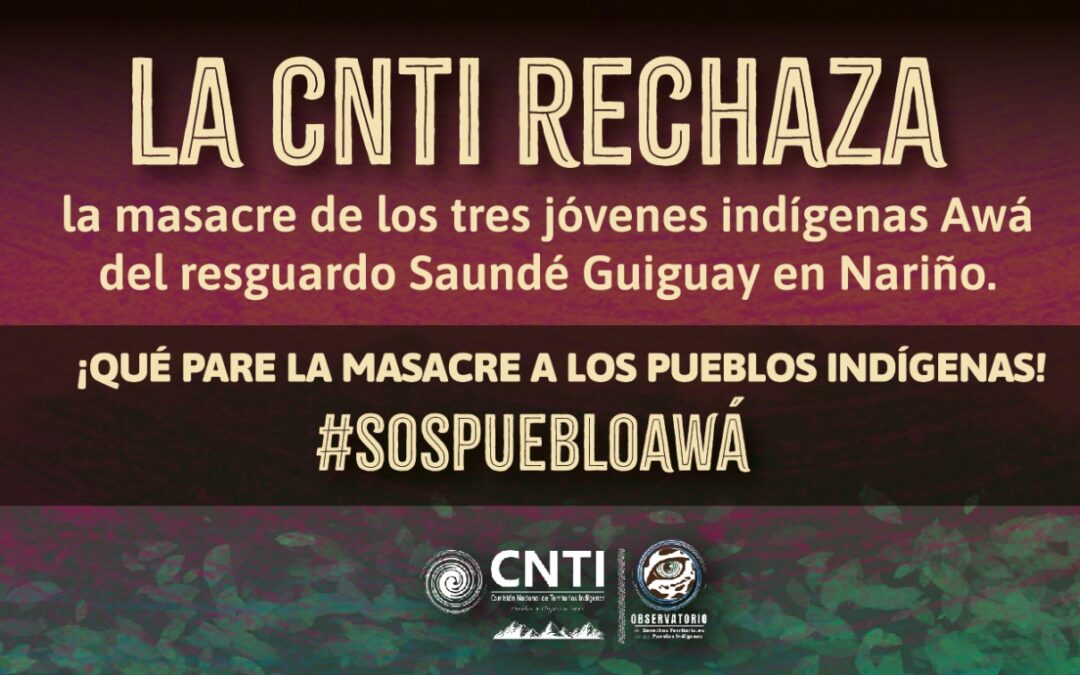

Denunciamos que el día 29 de julio, aproximadamente a las 9:00 pm, hombres armados de grupos ilegales que operan en la zona, irrumpieron violentamente en la vivienda de los hermanos Marco Tulio Pai de 21 años y Rodrigo Luciano Pai de 17 años; de la misma forma en la casa de Andrés Camilo Nastacuas, de 17 años. Estos jóvenes del Resguardo Indígena Awá Saundé Guiguay, ubicado en la jurisdicción del municipio de Tumaco, se encontraban con sus familiares y en presencia de ellos, fueron llevados en contra de su voluntad con rumbo desconocido y, posteriormente, asesinados. Igualmente, los hombres armados intentaron ingresar a la casa de uno de los líderes del Pueblo Awá, quien logró ponerse a salvo gracias a la ayuda de la guardia indígena.

Denunciamos que el día 29 de julio, aproximadamente a las 9:00 pm, hombres armados de grupos ilegales que operan en la zona, irrumpieron violentamente en la vivienda de los hermanos Marco Tulio Pai de 21 años y Rodrigo Luciano Pai de 17 años; de la misma forma en la casa de Andrés Camilo Nastacuas, de 17 años. Estos jóvenes del Resguardo Indígena Awá Saundé Guiguay, ubicado en la jurisdicción del municipio de Tumaco, se encontraban con sus familiares y en presencia de ellos, fueron llevados en contra de su voluntad con rumbo desconocido y, posteriormente, asesinados. Igualmente, los hombres armados intentaron ingresar a la casa de uno de los líderes del Pueblo Awá, quien logró ponerse a salvo gracias a la ayuda de la guardia indígena.

:format(jpeg)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/FJ7C6A76JFG53H7VG7ZVISZOVU.jpg)

Los retos, sin duda, serán muchos y todos los conoce Vanessa Teteye, una de las coordinadoras de Nuwam. Es indígena Bora y Uitoto. Su nombre en su tierra es Maríímullem, que significa ‘mujer adornada con plumas’ en Bora.

Los retos, sin duda, serán muchos y todos los conoce Vanessa Teteye, una de las coordinadoras de Nuwam. Es indígena Bora y Uitoto. Su nombre en su tierra es Maríímullem, que significa ‘mujer adornada con plumas’ en Bora.